御祭神

少彦名命

日本神話では大国主命と共に国造りを行った神様。

親指ほどの大きさで、一寸法師のモデルになったとも言われています。

医薬・温泉・おまじない・酒造の神様として広く尊ばれております。

仁徳天皇

聖帝として慈悲に溢れる神様で、三年間全ての課税を免除したり、質素倹約に務められ大変尊ばれました。

大阪の治水灌漑事業を最初にした人物だと言われています。

忍坂彦命

忍坂彦命は第三十代敏達天皇の第一皇子として誕生されました。

松平忠明公が大坂夏の陣の戦火に遭った清水谷の社の忍坂彦命の御神霊を当宮に奉遷されました。

由来

今から1600年程前、この地域は猪甘津(いかいつ)と呼ばれ難波の入江の港であり、猪甘部(いかいべ/猪を飼育していた古代の官職。鷹甘部などと同じ)が住まいしていた所でありました。

日本書紀仁徳天皇14年の条に「猪甘津に橋をわたす名付けて小橋という」とあり、当宮の前を流れていた百済川(旧平野川)に架けられた文献上最古の橋がこれです。

さて、難波に都を定められた仁徳天皇(にんとくてんのう)は鷹狩の折り、当地の東南方(現在の東住吉区あたり)に渡来し住まいする百済の人達の様子をご見聞の為の道すがら度々当地の森にてご休憩され、その由縁により「御幸の森」(みゆきのもり)と呼ばれる様になりました。

天皇崩御後の反正天皇2(407)年、人々はこの森に社を建立し、天皇のご神霊を奉祀。

「御幸の祠」とも「御幸宮」とも称したと伝えられております。

年代は下り仁寿3(853)年、疫病(天然痘)が流行し人々が病に悩まされていた折り、当宮の社僧大蔵院行綱は京都五條天神社に参籠し、災厄追放を祈願。同社の御祭神である少彦名命(すくなひこなのみこと)のご神霊を当宮に勧請奉斎したところ疫病は治まったといいます。

なお、この頃から「天王天神社」とも「天神宮」とも呼ばれるようになりました。

次に、玉造の清水谷あたりに押坂山という小さな山があり、忍坂彦命(おしさかひこのみこと)をお祀りしている天神社がありましたが、大坂夏の陣の兵火に遭い消失。

当時の大阪城の実質的城主・松平忠明(まつだいらただあきら)のご息女の夢枕に、天神社を新しく再興するようにご神託があり、元和2(1616)年に当宮に忍坂彦命の御霊が合祀されました。

それに伴い、旧平野川中洲の地三千歩と灯明台を寄進されました。

昭和43(1968)年 境内の椋(むく)の木が大阪市の保存樹木に。

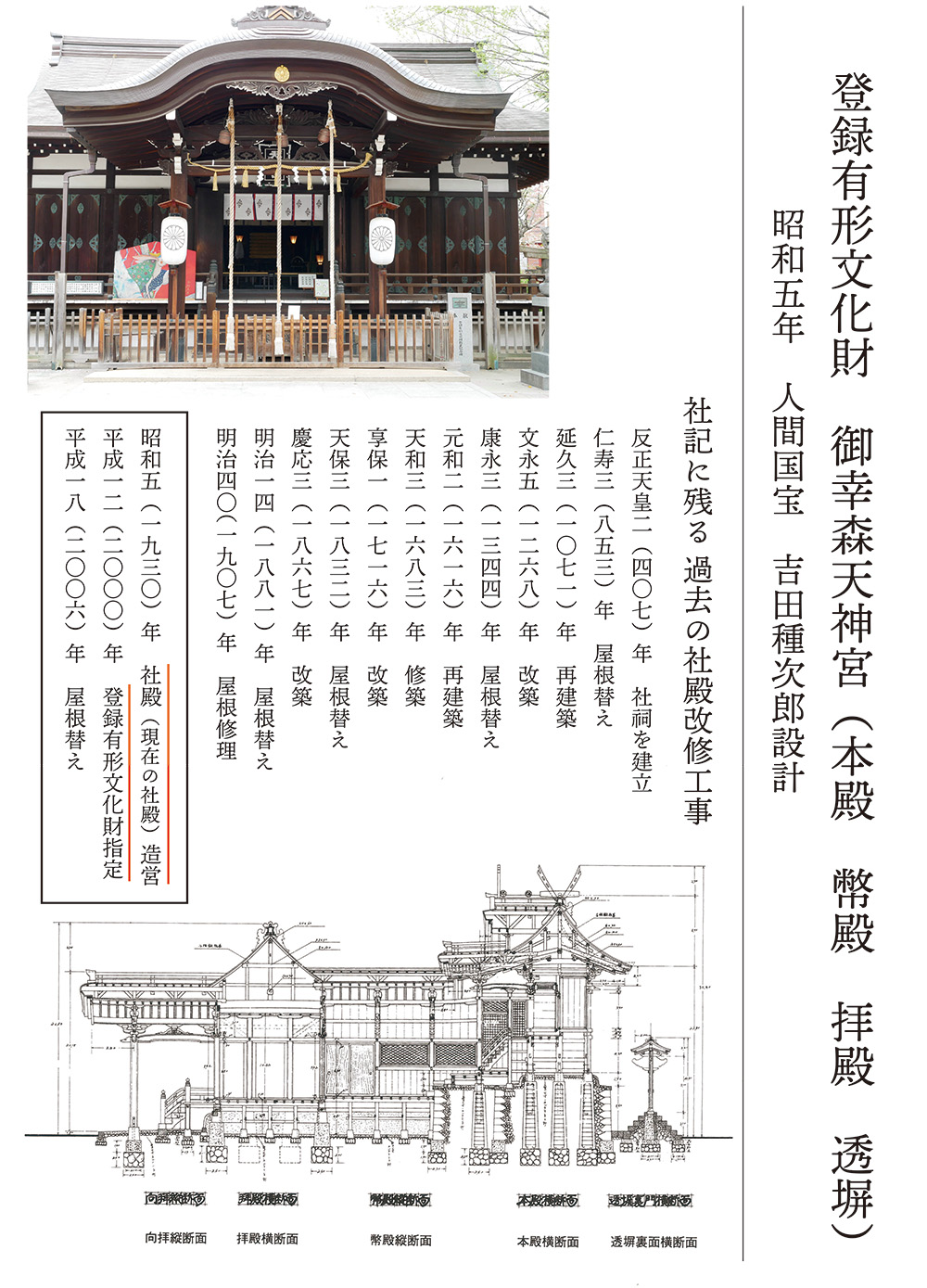

平成12(2000)年 本殿・幣殿・拝殿・透塀が国の登録有形文化財に指定。

平成18(2006)年 創祀千六百年祭を斎行し記念事業としてお屋根替えを致しました。

<関連する記事>

鎮座地名の変遷

| 上古 | 摂津国東生郡猪甘津 |

|---|---|

| 中近世 | 摂津国東生郡猪飼野村 |

| 明治四年十一月 | 大阪府東成郡猪飼野村 |

| 明治二十二年四月 | 大阪府東成郡鶴橋町大字猪飼野六二六番地 |

| 大正十四年四月 | 大阪市東成区猪飼野町六二六番地 |

| 昭和七年四月 | 大阪市東成区猪飼野西三丁目四九番地 |

| 昭和十八年四月 | 大阪市生野区猪飼野西三丁目四九番地 |

| 昭和四十八年四月 | 大阪市生野区桃谷三丁目十番五号 |

古歌